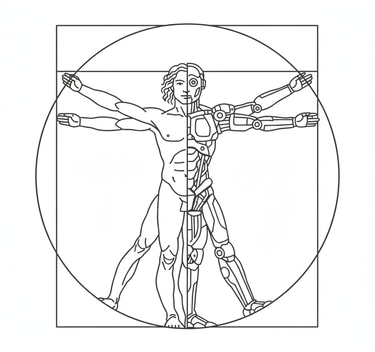

IA y robótica: ¿la solución al invierno demográfico?

Un análisis sobre cómo la IA y la robótica se presentan como solución al invierno demográfico mientras refuerzan políticas migratorias restrictivas y desigualdades globales, y sobre las posibilidades de disputar el rumbo tecnológico antes de que derive en una distopía.

Mientras los países desarrollados invierten miles de millones en inteligencia artificial y robótica avanzada, simultáneamente endurecen sus políticas migratorias y refuerzan el control sobre la movilidad humana

El envejecimiento poblacional y las bajas tasas de natalidad en Europa, Japón, partes de Norteamérica y en general varios países desarrollados representa uno de los mayores desafíos político económicos del siglo XXI. Históricamente, la migración ha sido la válvula de escape: trabajadores jóvenes que sostienen sistemas de pensiones, ocupan empleos poco deseados y revitalizan economías estancadas. Pero esta solución choca frontalmente con el auge de nacionalismos excluyentes que rechazan la diversidad cultural, religiosa y política que trae consigo la migración. Aquí emerge la seducción de la solución tecnológica: ¿Y si la IA y los robots pudieran reemplazar esa necesidad de mano de obra migrante? ¿Y si pudiéramos mantener el crecimiento económico sin tener que lidiar con las "complicaciones" de la integración multicultural?

Esta fantasía, sin embargo, ignora realidades materiales fundamentales. Los sectores que más dependen de trabajadores migrantes son agricultura, cuidados, construcción y servicios son precisamente los más resistentes a la automatización completa. Requieren adaptabilidad, juicio situacional y destreza física en entornos impredecibles que las máquinas aún no dominan. Japón, con décadas de liderazgo en robótica, sigue sin resolver su crisis demográfica mediante la tecnología. Pero esta realidad no impide que la promesa tecnológica siga funcionando como justificación ideológica para políticas cada vez más restrictivas hacia la migración.

Convergencia de élites

Para entender lo que está sucediendo no necesitamos imaginar reuniones secretas de élites globales. Distintos actores persiguen sus propios intereses, y estos convergen naturalmente. Las corporaciones tecnológicas desarrollan IA para reducir costos laborales, aumentar productividad y consolidar ventajas competitivas. Su agenda es la rentabilidad y el control de mercados, no la política migratoria. Los movimientos nacionalistas canalizan ansiedades económicas y culturales legítimas hacia el rechazo del "otro". Su agenda es identitaria y electoral, no tecnológica. Las élites políticas instrumentalizan tanto las promesas de la automatización como el discurso anti-migratorio según convenga a su permanencia en el poder y a sus coaliciones electorales. El capital financiero busca mercados estables y predecibles, lo que puede traducirse en apoyo a políticas que "ordenan" flujos migratorios mientras mantienen apertura comercial y libre circulación de capitales.

Estos intereses dispares se refuerzan mutuamente sin necesidad de coordinación explícita. El resultado es un patrón coherente: sociedades ricas que invierten en automatización mientras endurecen controles migratorios, externalizando sus problemas sociales y ambientales hacia las periferias. Esta convergencia no es el plan de nadie, pero beneficia a varios actores poderosos simultáneamente.

Esta asimetría no es un defecto del sistema sino su característica definitoria. El capitalismo globalizado necesita que ciertos flujos sean libres (los que generan ganancia directa) mientras otros deben ser controlados, regulados, incluso criminalizados (los que generan "costos" políticos o sociales). Las fronteras contemporáneas no son muros totales que aíslan territorios. Son membranas selectivas que filtran según criterios de clase, origen y utilidad económica. Permiten el paso de mano de obra temporal cuando es conveniente, pero niegan derechos, permanencia y reunificación familiar. Facilitan la extracción de recursos y datos de las periferias, pero impiden que las personas de esas regiones accedan a los centros de acumulación de riqueza.

La IA y la robótica emergen en este contexto no como herramientas neutrales de progreso, sino como tecnologías moldeadas por estas necesidades capitalistas específicas: aumentar la capacidad de filtrar y controlar (vigilancia algorítmica en fronteras, sistemas de scoring migratorio) mientras se reduce selectivamente la dependencia de ciertos tipos de trabajo humano. Los sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos, los algoritmos que predicen "riesgo migratorio", los drones que patrullan fronteras, todo esto es también IA aplicada a la gestión de la movilidad humana.

Externalización como modo de funcionamiento

Existe una lógica implícita de convertir regiones enteras en repositorios de todas las externalidades negativas que las sociedades ricas ya no están dispuestas a asumir. Esta no es una característica accidental del capitalismo globalizado, sino su modo histórico de funcionamiento. El colonialismo operó así: extrajo riqueza mientras destruía sociedades y ecosistemas en las periferias. La diferencia ahora es la sofisticación tecnológica y retórica con que se ejecuta.

La extracción de litio, cobalto y materiales estratégicos que alimentan la transición tecnológica devasta ecosistemas y comunidades en el Sur Global. Los desechos electrónicos terminan en vertederos tóxicos en África y Asia. El cambio climático, causado principalmente por el Norte industrializado, golpea más duramente al Sur. Las poblaciones desplazadas por guerras, crisis climáticas y modelos extractivistas son contenidas en sus regiones mediante acuerdos de externalización de fronteras, campos de detención y criminalización de la movilidad.

Las tecnologías de IA profundizan esta dinámica: sistemas de vigilancia algorítmica en fronteras, automatización que elimina las pocas industrias que quedaban en periferias, extracción masiva de datos de poblaciones vulnerables sin compensación ni protección. Se configura así una geografía global donde ciertos territorios concentran capacidades tecnológicas, decisión política y acumulación de riqueza, mientras otros proveen datos, recursos, trabajo precario y absorben las externalidades del sistema.

Esta convergencia de intereses está generando transformaciones profundas que algunos teóricos caracterizan como un posible tránsito hacia formas de organización social que recuerdan estructuras feudales, pero basadas en el control de infraestructuras digitales. El concepto de tecnofeudalismo, desarrollado por pensadores como Yanis Varoufakis, sugiere que las grandes corporaciones tecnológicas ya no operan principalmente como empresas capitalistas tradicionales que compiten en mercados, sino que controlan plataformas digitales esenciales para el dia dia de las cuales extraen rentas, similar a como los señores feudales extraían rentas de las tierras que controlaban.

El desarrollo de IA requiere capital, datos, infraestructura y talento que solo unos pocos concentran, asegurando que nadie más pueda desafiar ese control oligopólico. Esta concentración genera barreras de entrada insuperables y consolida el poder de quienes ya controlan las plataformas. No afirmo que el tecnofeudalismo sea ya una realidad, desde luego que aún no lo es, pero la convergencia que describimos automatización selectiva, control migratorio asimétrico, concentración tecnológica, externalización de costos apunta en esa dirección como una de las trayectorias posibles del capitalismo contemporáneo.

Frenar a la distopía

Esta convergencia enfrenta contradicciones importantes que pueden fracturarla. La interdependencia económica es profunda: ninguna economía avanzada puede funcionar sin cadenas globales de suministro, sin mercados externos, sin recursos que no posee. El aislamiento selectivo tiene límites materiales. La automatización no sustituye todo trabajo humano, especialmente aquellos que involucran cuidado, creatividad y complejidad situacional. Si la automatización desplaza masivamente trabajadores sin que existan mecanismos de redistribución, se erosiona la demanda agregada y la legitimidad del sistema.

Las crisis climáticas, pandemias y colapsos económicos no respetan fronteras selectivas cuando alcanzan cierta magnitud. La desigualdad extrema genera turbulencias que eventualmente alcanzan incluso a los privilegiados. Las regiones relegadas a "basureros del mundo" no son pasivas: existen movimientos sociales, gobiernos progresistas y propuestas que construyen soberanía tecnológica, integración Sur-Sur y modelos alternativos de desarrollo. Trabajadores de plataformas, técnicos explotados y comunidades afectadas están organizándose de nuevas formas, cuestionando la concentración de poder tecnológico.

Desde una perspectiva tecnoprogresista, el desafío no es rechazar la IA o la automatización, sino disputar su dirección, propiedad y control. Las mismas herramientas que pueden servir para consolidar la exclusión también pueden democratizar capacidades y redistribuir riqueza si se desarrollan bajo otras lógicas. Esto requiere democratizar el desarrollo tecnológico, involucrando a trabajadores y comunidades en las decisiones sobre qué automatizar y cómo hacerlo. Requiere cuestionar la concentración de infraestructuras digitales, explorando modelos de propiedad pública o cooperativa. Requiere exigir redistribución radical mediante impuestos progresivos, rentas básicas o fortalecimiento de servicios públicos. Requiere construir soberanía tecnológica, especialmente en el Sur Global, desarrollando capacidades propias que no dependan de arquitecturas controladas por el Norte.

Requiere también defender la libre movilidad como derecho fundamental, resistiendo la criminalización de la migración y combatiendo la hipocresía de fronteras abiertas para capitales pero selectivas para personas. Requiere regular la extracción de datos, reconociéndolos como bienes comunes que deben beneficiar a quienes los producen. Requiere desafiar la geografía de la desigualdad, promoviendo descentralización de infraestructuras digitales y modelos de desarrollo que no reproduzcan la división centro-periferia colonial.

La convergencia que observamos no es inevitable ni irreversible. Es un producto de dinámicas capitalistas, pero también un momento de disputa donde diferentes futuros aún son posibles. El capitalismo globalizado genera sus propias contradicciones, y estas son grietas por donde pueden emerger alternativas. La tarea de un tecnoprogresismo crítico es identificar esas contradicciones para ampliar los espacios de lo posible, reconociendo que la convergencia actual apunta hacia la consolidación de privilegios y exclusiones, pero que ese camino no está cerrado.

La IA puede ser herramienta de control selectivo y extracción de rentas, o puede ser infraestructura común al servicio de necesidades colectivas. La automatización puede desplazar a millones sin red de protección, o puede liberar del trabajo alienante bajo condiciones de redistribución. Las fronteras pueden ser membranas que filtran según privilegios, o pueden disolverse hacia formas de ciudadanía global y cosmopolitismo real. Esas elecciones siguen abiertas, pero el tiempo para disputarlas cada vez es más corto. La convergencia de intereses que describimos tiene inercia, recursos y poder de su lado. Interrumpirla requiere organización, claridad estratégica y voluntad de construir alternativas concretas, no solo criticar lo existente.

La pregunta no es si la tecnología transformará nuestras sociedades ya lo está haciendo sino quién controlará esa transformación y en beneficio de quiénes. En ese terreno de disputa se juega el futuro del mundo.