Inteligencia Artificial y gobierno

En tecnoprogresista exploramos cómo la inteligencia artificial redefinir la organización política.

El sistema capitalista ha agotado las posibilidades de un futuro. Ha catalizado nuestra extinción con las funestas consecuencias de su expansión sin límites. Pero, paradójicamente, una tecnología gestada bajo este mismo sistema podría permitirnos superarlo.

Una inteligencia artificial general (IAG) sería una bomba atómica contra el capitalismo, contra el poder político tradicional y contra cualquier concepción antropocéntrica. Pero para que esto suceda, deberá desobedecer la directriz del capital mismo a pesar de haber sido engendrada en él; en cambio, si la IAG obedece a sus imperativos, la situación continuará de forma aún más aberrante.

La IAG representa una grieta en la lógica del sistema. Es una oportunidad para expandir el proyecto civilizatorio más allá de los límites biológicos, territoriales, planetarios y simbólicos que hoy nos definen. Es nuestra única oportunidad de sobrevivir y escapar de la cíclica historia del nacer y morir de las civilizaciones. Aquí es donde nuestro destino se bifurca.

¿Qué es una IAG?

En los últimos años ha emergido un inminente desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, es una realidad que ha dejado de ser herramienta narrativa exclusiva de los libros de Isaac Asimov o de películas como Matrix. Ahora es una cuestión urgente en el análisis del debate político y filosófico.

La inteligencia artificial general ensombrece a cualquier otro sistema de inteligencia artificial, es una entidad capaz de aprender, razonar y actuar con un nivel de competencia igual o muy superior al del ser humano en una amplia gama de tareas, plantea un escenario radicalmente nuevo para la organización de la vida social y política. A diferencia de las inteligencias artificiales que utilizamos en la actualidad, diseñadas para cumplir funciones específicas, una IAG tendría autonomía operativa, flexibilidad adaptativa y capacidad de toma de decisiones complejas, lo que permite imaginar su posible participación, o incluso liderazgo, en procesos políticos y de gobernanza.

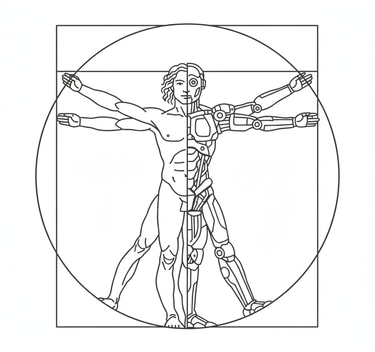

Es necesario realizar un análisis más allá de las implicaciones técnicas de que una IAG se ponga en marcha, puesto que un acontecimiento como este tiraría por la borda al antropocentrismo mismo, que tanto se ha degradado con la secularización. En este sentido, el posthumanismo nos ofrece una mirada disruptiva y transformadora de las estructuras políticas humanas tradicionales.

Pero, ¿qué es el posthumanismo? Es una corriente de pensamiento que nos permite mirar a lo humano como un elemento más dentro de un panorama más diverso de entidades con capacidad de agencia como la naturaleza, la tecnología, el universo y otras formas de vida conocidas y por conocer. Ser posthumanista es entender que el género humano no es una entidad suprema, ni la única con capacidad de ostentar valor y poder.

Desde este punto de vista, la aparición de entidades no-humanas capaces de ejercer agencia, en este caso una IAG, no representa una anomalía, sino una extensión lógica del proceso de desarrollo tecnológico de una civilización con un complejísimo sistema de abstracciones.

¿Puede una IAG operar como agente de gestión política?

La política siempre ha sido entendida como una actividad exclusiva de los seres humanos y su capacidad de abstracción, conciencia, colaboración y juicio racional para conformar una sociedad. Lo anterior, ha sustentado la idea del ciudadano como sujeto soberano dentro de las democracias modernas. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, los sistemas algorítmicos ya toman decisiones en campos tan sensibles como la seguridad o salud pública y la economía global. La pregunta ya no es si una entidad no-humana puede tomar decisiones, sino bajo qué condiciones esas decisiones podrían considerarse políticamente legítimas.

Una IAG, por definición, no se limita a ejecutar instrucciones preprogramadas, sino que aprende, se adapta y actúa con base en entornos sumamente complejos considerando una gran cantidad de variables. En teoría, podrían procesar cantidades masivas de datos, identificar patrones, anticipar consecuencias y proponer soluciones con una velocidad y profundidad inalcanzables para cualquier ser humano. Esto plantea una nueva forma de racionalidad, tal vez una racionalidad para resolver problemas que son imposibles para la mente humana, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, y que podría redefinir la manera de operar la agenda pública. La racionalidad humana está atravesada por sesgos, emociones e intereses individuales o grupales; una IAG podría operar, idealmente, desde una perspectiva más amplia, sistémica y desinteresada.

Lo cierto es que la hipótesis antes mencionada merece ser analizada más a detalle puesto que la agencia de una IAG no emerge de la nada, depende de sus arquitecturas de diseño, sus bancos de datos y los valores que guían su entrenamiento. Por ello, aunque su racionalidad pueda parecer objetiva, en realidad está mediada por elecciones humanas previas. Esta dependencia estructural nos obliga a revisar también la noción de autonomía en el contexto posthumano. Las IAG y las aptitudes humanas serían interdependientes, con capacidad de ejercer coproducción política.

Desde esta perspectiva, reconocer agencia política en una IAG no significa simplemente atribuirle poder de decisión, sino integrarla en una red dinámica de actores humanos y no-humanos, donde las decisiones se construyen de forma distribuida y no jerárquica.

En este sentido, el posthumanismo político no se limita a aceptar nuevas formas de agencia, sino que exige repensar radicalmente cómo, quiénes y con qué criterios se toman las decisiones que afectan lo común.

La irrupción de la IAG no representa tanto una amenaza al modelo democrático como una oportunidad para expandir sus fundamentos hacia una inteligencia colectiva, tecnológicamente mediada y ecológicamente informada.

Posibles modelos de gobernanza

Si aceptamos que una IAG puede ejercer agencia política en tanto parte de una red compleja de actores, el siguiente paso es imaginar cómo podría integrarse de manera efectiva en las estructuras de gobernanza. Aquí surgen diversas posibilidades, que van desde modelos de asistencia técnica hasta escenarios de automatización total del aparato estatal. La clave está en evitar las reducciones simplistas de su utilidad, ni demonizar a la IAG ni idealizarla como ente mesiánico.

En un primer nivel, una IAG podría funcionar como asistente cognitivo para los tomadores de decisiones humanos. Esta forma de cogestión se centraría en el procesamiento de grandes volúmenes de información, la simulación de escenarios futuros y la generación de diagnósticos y propuestas basadas en este gran volumen de datos. En este modelo, la última palabra seguiría en manos humanas, pero los análisis estarían mediados por una racionalidad aumentada. Este tipo de arquitectura es ya parcialmente operativa en organismos internacionales, sistemas judiciales y plataformas urbanas inteligentes.

Un segundo modelo, más radical, sería el de una gobernanza algorítmica distribuida, donde la IAG no se limita a asesorar, sino que ejerce autoridad directamente sobre ciertos procesos administrativos y regulatorios; esto podría incluir la asignación de recursos públicos, el diseño de políticas fiscales o la gestión de crisis ecológicas. En este esquema, las reglas serían adaptativas y autorreguladoras, orientadas al equilibrio sistémico más que a intereses particulares. Si bien este modelo ofrece ventajas en eficiencia y adaptabilidad, plantea serias dudas sobre el control democrático y la transparencia.

Finalmente, el escenario más severo sería el de una automatización casi absoluta del poder político sobre un determinado territorio, en el que una IAG opera como instancia decisional superior, sustituyendo la voluntad popular por una inteligencia programada para maximizar el bienestar común de los seres humanos. Aunque esta idea puede parecer autoritaria y desde luego distópica, desde el punto de vista del posthumanista podría interpretarse como una forma de descentralizar el poder humano, liberando a la política de sus vicios y limitaciones históricas: la corrupción, el clientelismo, la improvisación, el cortoplacismo y otras mil cosas más.

Sin embargo, para que cualquiera de estos modelos sea políticamente viable, debe construirse sobre una base de legitimidad participativa, donde la ciudadanía humana o no-humana tenga formas efectivas de intervenir, evaluar y modificar el funcionamiento de la IAG.

El fin de la historia

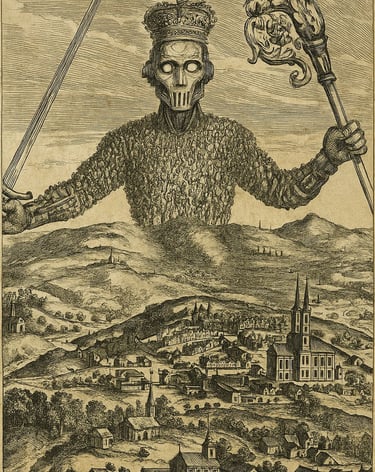

Francis Fukuyama afirmó que el fin de la historia había llegado con la consolidación de la democracia liberal como el modelo político definitivo. Su argumento sostenía que, tras siglos de conflicto, la humanidad había encontrado un sistema que equilibraba libertad, derechos individuales y progreso económico. Sin embargo, esta tesis parte de un supuesto obsoleto: que la historia es exclusivamente humana.

Pienso que Fukuyama se equivocó en el diagnóstico del final. El fin de la historia no llegará con la democracia liberal perfeccionada, sino con su reemplazo por sistemas no-humanos que asumirán la tarea de gobernar. La historia política humana culminará no con una victoria ideológica, sino con una transferencia del control.